植物と昆虫のしたたかな戦略

〜花と虫の進化と共生!

今週のベイエフエム/NEC presents ザ・フリントストーンのゲストは、国立科学博物館の研究員、奥山雄大(おくやま・ゆうだい)さんです。

2008年に京都大学で博士号を取得した奥山さん。専門は植物の進化。現在は国立科学博物館・植物研究部に所属し、特に「チャルメルソウ」という植物と「キノコバエ」の共生関係を研究されています。

ちなみに「チャルメルソウ」の名前の由来は果実が、昔、屋台のラーメン屋さんがお客さんを集めるために吹いていた小さなラッパ「チャルメル」に似ているからなんです。

私たちの生活に欠かせない植物の多様性。それを守るためには、植物と昆虫の共生関係を知ることが重要なヒントになるそうです。今回は奥山さんに、植物と昆虫の共生関係についての、とても興味深いお話をうかがっていきます。

虫に擬態する植物!?

※地球上に植物は約30万種いるといわれていますが、実はこれだけの種類がいるのは、虫が花粉を運ぶことと深い関係があるそうなんです。一体どういうこと何でしょうか。

「一口に“花が花粉を運んでもらう”と言っても、この世にはものすごくたくさんの昆虫がいるものですから、花のほうも“どういう昆虫に来てもらおうか”“どうやって来てもらおうか”“どうやったらうまく花粉を運んでもらえるか”というふうに、いろんな進化の過程で工夫が生じていて、それが30万種ともいわれる、すごく多様な花の姿に反映されている、というふうに考えています」

●そもそも、花側としては花粉を虫に運んでもらうことが一番の目的なんですか?

「そうですね。それ以外に目的はなくてですね、例えばミツバチは花粉とか蜜を求めて花のもとにやってくるんですけど、花のほうは別に蜜とか花粉を、必ずしもミツバチにあげたくてあげているわけではないんですね。基本的には蜜とか花粉を出さないとミツバチには来てもらえないので、まぁ仕方なくというか、そういう理由で蜜や花粉を出しているんです」

●仕方なく、なんですね(笑)。

「逆に昆虫のほうも、例えばよく“ハチが花粉を運んであげてる”っていうふうに言いますけど、別にハチは花粉を運びたいわけでは全くなくて、花から花へ、エサを取りに行く時に、体に花粉がついてしまって、たまたま花粉が運ばれる、ということなんです。だから、お互い意図せずに起きていることなんですね」

●お互いに利用し合っているような関係なんですね!

「それが基本的な考え方ですね。昆虫も植物も非常にしたたかで、分かりやすい例でいうと、花粉とか蜜だけ取ってしまって、ほとんど花粉を運ばないっていう昆虫はたくさんいます」

●花からしたら、たまったもんじゃないですね(笑)!

「そうですね。逆に花のほうも、全ての花が昆虫に対して蜜とか花粉をあげるわけではなくて、花によっては全く蜜とか花粉を提供しないで、昆虫を事実上、騙しているような花っていうのも、実はたくさんあります」

●えっ、それってどんな花ですか?

「代表的なのは、ランの花の仲間などですね。例えばコチョウランみたいに、非常に美しいものが多いんですけれど、実は見た目が綺麗なわりに、花粉も蜜もなかったり、昆虫が利用できるような形での花粉はなくって、昆虫は“綺麗だから何かしらエサがありそうだ”と思って来るんですけど、実際には何もない、というケースがあります」

●…なんかちょっと、悪い女みたいですね(笑)。

「そうですね。もっとひどいものになると、またランの話になるんですが、例えば一部のランは、ハチのメスに擬態するんですよ。

ハチのメスには、フェロモンを出すものがいるんですが、そのフェロモンと同じものを出して、見た目もちょっとハチのメスに見えるような姿の花を咲かせるんです。それにハチのオスが騙されてやって来て、その花をメスだと思って交尾を始めるんですけども、その時に花粉がついてしまって、しばらくして“ん、何かおかしいぞ”と気づいて帰っていくんですね。でも、また別の花を見つけるとそこで同じように騙されて、さっきくっ付けられた花粉を今度はその花につける、というようにハチのオスを騙すランが、オーストラリアやヨーロッパとかにあるのが知られています」

●悪いなぁ〜、悪いランですね(笑)!

受粉を望む虫がいる!?

※植物や昆虫たちの、生きるための戦略。そこにはちょっと面白い例もあるそうですよ。

「共生関係の中でも、すごく特別な関係があって、実は一部の花には、昆虫がわざわざ花粉を運ぶためにやって来るというケースがあります。代表的な例ですと、ちょっと耳慣れない植物かもしれないんですけど、“ユッカ”や“カンコノキ”という植物や、イチジクの仲間などの花には特別な昆虫がやって来るんです。

ユッカやカンコノキの場合だったら、小さい蛾ですし、イチジクの場合だと非常に小さいハチですね。やって来るのは必ずメスの昆虫なんですけれど、花にやって来たら、まず雄しべから花粉を集めます。そして雌しべに移動して、雄しべから集めた花粉を雌しべにくっ付けるという行動を、わざわざやります。これは、先ほど言ったハチとかのケースとは全く別で、受粉をさせるために花粉をつけることが知られています」

●えー!? 何でそんなことをするんですか!?

「普通に考えたら、昆虫にとっては花が受粉するメリットはないんですけど、実はこのケースだけは、メリットがあるんですね。受粉をした後に、雌しべの下にある雌花の、やがてタネになる部分に、これらの昆虫は卵を産むんですね。そして、できたタネを卵からかえった幼虫が食べるんです。なので、昆虫の親は子どものエサを用意するために受粉をさせる、というケースが知られています」

●はぁ〜、なるほど! “子どものために貯金するわ!”みたいな感じなんですね。

「子どもはそのタネしか食べられないので、完全にそのために受粉をさせるんですね」

●おもしろい! そういう例もあるんですね。なんか不思議なのが、マッチングっていうんですか、何でその植物にメリットがある虫に、うまいこと出会えるのかということも、ひとつ疑問に思ったんですけど、それはどうしてでしょうか?

「なるほど。まず、昆虫と植物の関係というのは非常に古いと考えられていて、多分1億年以上、あるいは2億年ぐらいですかね。少なくとも中生代にはすでにあったと考えられるんですけど、花ができた時期とほぼ同時ぐらいに、花の蜜や花粉みたいなものを専門に利用する昆虫もちょっと遅れてやってきたと考えられています。

昆虫は匂いや色を見分ける能力をもともと持っていますから、より昆虫に来てもらえるように、植物も色や香りといったものを進化させていくんですね。そして、よりたくさんの昆虫に来てもらって、ちゃんと花粉を運んでもらった花のほうがタネを残せるので、そういう花が生き残っていき、どんどん昆虫に合った花が進化していったと考えられています」

●お互いに進化の過程で、どんどん合うようになってきたんですね。

「そうですね。昆虫っていうのは非常にたくさんの種類がいますから、何でもかんでも昆虫を呼ぶっていうのは、必ずしもいいわけではないんです。

例えば蛾であれば、基本的には夜に飛んでいて鼻が効くので、蛾に来てもらいたかったら夜に花を咲かせればいいわけですね。逆に蝶に来てもらいたかったら、昼間だけ花を咲かせればいい。また、ハチは目がよく、紫色が好きなので、ハチに来てもらうんだったら、鮮やかな花や紫色の花を咲かせたりと、昆虫に合った花が進化しているんです。なので、現在見られる花にはいろんなものがあって、“これは蝶に来て欲しい花だな”とか、“これはハチに来て欲しい花だな”とか、そういった花が出てくるんですね」

●何でそれがわかるようになったのかが不思議で、私たちのようにインターネットで調べて“ハチは目がいいから、この色がいい”とかが、わかるわけではないじゃないですか。

「一部のミツバチの仲間っていうのは、花を探すために生きているような昆虫なので、それだけ花を見つけるのに特化していますし、植物のほうもそういった昆虫にちゃんと来てもらわないといけないので、そういうものがどんどんできていくっていうことですね」

植物の進化に虫あり!

※先ほど、“この花には、この虫が集まる”というふうに、それぞれパートナーが決まっているというお話がありました。では、例えば途中でパートナー・チェンジすることはあるんでしょうか?

「そうですね、まさに僕はそれを研究しているんですけど、花粉を運ぶ昆虫が違うっていうことは、お互いの間では花粉のやりとりが起きない。そうするともう完全に、違う虫に運んでもらう植物同士っていうのは、別の生き物としてその先は進化していくんですね。つまり、虫が変わることで新しい植物の種が生まれるということが、昔から現在に至るまで何度も起きていて、それが現在、30万種という植物の多様性を形づくった原因の一つではないかと考えられているんです。そのプロセスに非常に興味があって研究しています」

●どういった植物と昆虫の研究をされているんですか?

「ひとつ例をいうと、あまり聞き慣れない植物だと思うんですけど、“チャルメルソウ”という植物を研究しています。チャルメルソウの花ってとっても変な形をしていて、花びらが魚の骨みたいな形をしているんですけど、とにかく変な花なので、“これは何か変なことがあるに違いない”と思って研究したのがきっかけでしたね。

実際にはその勘っていうのは結構当たっていて、明らかに日本でいくつもの種に分かれたと考えられている花なんです。時間スケールとしては数百万年くらいをかけて、共通の1種から現在は14種くらいに分かれているんですけども、その過程で、花粉を運ぶ昆虫は“キノコバエ”という非常に小さいハエの仲間で、このハエとの関係が何度も切り替わってきたんじゃないかというふうに考えていて、それを研究しています」

●パートナー・チェンジをしちゃったわけですね!

「キノコバエは、普通の人が見たら全部小っちゃいハエのように見えて、違いがないと思われるんですけど、実はその14種の中で、違うキノコバエに花粉を運んでもらうものっていうのがあって、そこから“一体何が変化することによって、虫っていうのは来たり来なかったりするんだろう”っていうことがわかるわけですね」

●何が変わったんですか?

「実は、それは“匂い”なんです。“ライラックアルデヒド”といういい香りの成分があるんですけど、それを出すようになったり出さなくなったりと、それがすごく重要な鍵になったということが、ずっと研究してきて最近わかったことですね」

●私、今まで気温や環境の変化そのものが植物の変化につながっていると思っていたんですけど、環境が変わっただけじゃなくて、それによって虫が変わったことで、植物も変わっていったということですか?

「花の性質に関しては、やっぱりそういうことが大きいと思います。もちろん、例えば寒いところに来た植物は、それなりに寒さに強くならないといけないなどもあるんですけど、それだけだとまた元の種と混ざっちゃうので、なかなか新しい種っていうのには進化しにくいと思うんですね。しかし、花に来る昆虫が変わってしまうと混ざらなくなっちゃうので、それで新しい種ができるんじゃないか、というふうに考えています」

●そう考えると、花と昆虫の共生関係って、すごく大事ですね。

「そうですね。植物の進化を考える上では、絶対に外せない要素ではないかなと思います」

植物の多様性

※昆虫との共存の中で、多種多様な変化を遂げてきた植物たち。では、私たちの生活はそんな植物の多様性とどう関係があるのでしょうか。

「通り一遍の話ですと、やっぱり植物の多様性っていうのは私たちの生活を支えているという側面があって、食事とか薬とか住まいといった、衣食住のあらゆるところに植物、それも特定の植物っていうのが関わっています。

例えばチョコレートが好きな人は非常に多いと思いますが、チョコレートっていうのはカカオという1種類の植物からしか採れないんですね。そのカカオっていうのはどこから来たのかというと、メキシコにもともと自生したものを人間が見出して、それが比較的最近になって世界中に広がったものなんです。なので元を正すと、かつてはその植物もチョコレートもなかったということで、それひとつをとってみても、たった1種類の植物というのが非常に人間の生活に大きな影響を与えているということがわかるかと思います。

そういった通り一遍の話もありますし、さっき言ったように、花っていうのは本当にいろんなものがあって、本来は青・赤・黄色・白などのいろんな綺麗な花があって、人間はそれを見て楽しむわけなんですけど、その背景にはやっぱり必然性があるんですよね。

“なぜ青なのか”“なぜ黄色いのか”“なぜこの花はいい香りなのか”などには必然性があって、そういう花の背後にあるストーリー、昆虫との関係をちょっと知っていると、野山で植物を見た時や、あるいは花に虫が止まっている時に、いろんなことが理解できます。単純に“役に立つか、役に立たないか”だけではないおもしろさっていうのが、植物の多様性の大事なところじゃないかなと思っています

●奥山さんはフィールドや野山で、そういった植物と昆虫の共生関係をみてどんなことを思っているんですか?

「ほとんどの花がまだ、どういう昆虫に花粉を運んでもらっているのかっていうのは、はっきり記録されていないものが多いんですけども、新しい、今まで見たことのない花をみた時に、“この花にはきっと、この虫が来るんじゃないか”とか、そういうことに想像を巡らせるだけでも非常におもしろいですね。

海外に行ったりすると、特に熱帯なんかはもっと途方もない花が出てくるわけですけども、そこで見たこともないような昆虫がやって来るっていうのは、想像するだけですごくわくわくしますね!」

●確かに、“えっ、この花にこんな虫が来るの!?”っていうこともありますよね。

「実際にそういう研究は今でも盛んにされていて、先ほどオスのハチを騙す花の話をしましたけど、そういう“えーっ、信じられない!!”っていう発見がまだいっぱいあって、ちょっと変な花っていうのは、それだけで変なことをしている可能性が高いので、“なんでこの花はこんな形をしているんだろう?”とかを考えると、本当にもう楽しみは尽きないですね」

YUKI'S MONOLOGUE 〜ゆきちゃんのひと言〜

色とりどりの花に、様々な形の花びら、色々な花の香り。そんな植物達の多様性は、昆虫との共生関係によってもたらされたものだったんですね。 今度街中で綺麗な花を見つけたら、そこにやってくる虫達にも想いを馳せてみようと思います。

INFORMATION

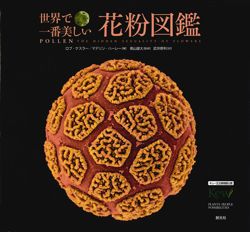

『世界で一番美しい花粉図鑑 』

』

『世界で一番美しい種子図鑑 』

』

『世界で一番美しい果実図鑑 』

』

創元社 / 各税込価格6,480円

奥山さんが監修した豪華な図鑑。どれほど美しいのかは、ぜひ確かめてみてください!

詳しくは、創元社のHPをご覧ください。

そのほか、奥山さんの研究などについて、詳しくは国立科学博物館のHPをご覧ください。